Publications

Le couteau suisse de MacGyver et l'effet placebo. Dr Dominique MEGGLE, Revue Hypnose et Thérapies Brèves 76.

Depuis plus de dix ans, je consacre chaque année à l’étude d’un thème clinique chez Milton Erickson (amnésie, suggestions posthypnotiques, suggestions directes, phobies, traumatisme et autres). Cette recherche, l’enseignement dans les séminaires de formation et la pratique psychiatrique depuis quarante-cinq ans m’ont permis d’aboutir à deux synthèses, l’une sur le traumatisme mental (1), et l’autre qui est la récapitulation de mon expérience professionnelle dans mon livre Les chaussettes trouées (2). On peut comprendre une large partie de la pathologie psychiatrique à la lumière de l’hypnose, ce que j’ai appelé l’hypnopathologie. Après avoir fini ces deux ouvrages, Le traumatisme mental et Les chaussettes trouées, qui sont toute ma vie, mon cerveau s’est senti vidé, comme une éponge trop essorée. Alors je me suis mis à faire ce que je n’avais jamais fait jusque-là, de la cuisine, sérieusement, tous les jours, avec grand plaisir.

A la maison, personne ne s’y attendait et il a fallu qu’ils s’y habituent. Le 21 novembre dernier, à midi et quart, alors que je touillais des oignons dans une poêle, Jean-François Daubech m’est apparu, à l’esprit. C’était mon ancien chef de clinique du temps de l’internat, un psychanalyste orthodoxe et bienveillant. Dans les années 1995, il m’avait dit avoir compris ma dérive hypnotique : « En fait, Dominique, tu es le MacGyver de la thérapie. » J’ai ri bêtement car je ne savais pas qui était MacGyver et je ne m’y suis pas plus intéressé. Je savais vaguement que ce bricoleur de génie se sortait de situations désespérées à la dernière seconde grâce à son couteau suisse et à des bouts de sparadrap, mais je n’avais jamais vu la série télévisée. Bricoleur, bricolage : ding dong ! Mais bien sûr !

Depuis des années, je m’étais rendu compte que la thérapie n’était que du bricolage, et notre bricolage c’était l’effet placebo. Le reste, l’analyse psychologique, je l’avais abandonné aux praticiens intelligents doués pour les échecs : trop fort pour moi. Comme dit André Gide dans Les Faux-monnayeurs (3), « l’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me se suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il s’imagine éprouver ».

PLACEBO ET OUTILS DE BRICOLAGE

La thérapie, dont l’hypnose est la quintessence, est un bricolage modeste parce que savant (4). Elle est en fait, exactement, l’effet placebo, lequel est le fruit d’une longue pratique du professionnel, de son attention à ses patients, de ses compétences en communication et de ses qualités humaines personnelles, toutes choses qui sont, au total, le résultat d’un brassage constant de celui-ci avec la souffrance humaine tout au long de sa vie. On sait ainsi qu’un praticien honnête dans sa vie privée aura de meilleurs résultats thérapeutiques qu’un malhonnête. S’il y a une spécialité que je voudrais revendiquer, ce n’est pas tant d’être psychiatre ni hypnotiste, mais placebiste, bricoleur avec des mots, des intonations, des paradoxes, de l’humour, de la provocation, des petites histoires, des suggestions directes et indirectes et de la gentillesse pour aider les gens à aller mieux. Oh ! bien sûr, si vous faites une recherche Internet sur l’effet placebo, vous trouverez des milliers de pages qui vous embrouilleront la tête à coups de neurosciences et vous passerez à côté de l’essentiel : comment bricoler une communication efficace qui tienne la route et fasse du bien.

Quand on demandait à Erickson s’il faisait toujours de l’hypnose, il répondait qu’un tiers de son temps, il en faisait, qu’un autre tiers, il n’en faisait pas, et que le troisième tiers il ne savait pas ce qu’il faisait : Erickson était un grand bricoleur. Dans ses ouvrages sur la communication de celui-ci, Ernest Rossi a fait la liste de ses outils de bricolage, la liste des instruments du placebo, ce que nous appelons principe d’utilisation, ratification, suggestions. Ne nous laissons pas leurrer : manier le placebo est bien plus important que de connaître et d’analyser par les détails le contenu des problèmes car « l’homme éprouve ce qu’il s’imagine éprouver ». L’artillerie lourde n’est pas toujours nécessaire pour soulager les souffrances humaines, loin de là.

L’effet placebo est ainsi responsable de 30 à 35 % de l’efficacité thérapeutique de tous les soins médicaux, qu’ils soient organiques ou mentaux. Aussi 30 à 35 % de l’enseignement de la thérapeutique dans les facultés de médecine devraient être consacrés à celui-ci. Mais cela n’est pas et on trouve plus que jamais à foison, dans la littérature scientifique, des articles qui cherchent à faire la distinction entre effet placebo et efficacité réelle, comme si le placebo n’avait pas une efficacité réelle ! Comme si la gentillesse n’avait pas une efficacité réelle !

Mais peut-on la mettre en chiffres ? Dans le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey (5), vous aurez des surprises intéressantes sur l’étymologie du mot « bricolage ». A l’origine, il n’avait pas du tout la connotation péjorative qu’on lui connaît de nos jours. Au XIVe siècle, la « bricole », de l’italien « briccola », c’est la catapulte utilisée pour projeter d’énormes pierres contre une forteresse assiégée afin d’en broyer les murs, autrement dit pour faire des suggestions directes à son interlocuteur. Puis la catapulte tombe en désuétude en poliorcétique (6), et le terme « bricole » prend d’autres sens techniques en référence aux cordes servant à lancer le projectile qui est dans la catapulte. Il désigne alors une partie du harnais, une courroie ou une sangle pour porter des fardeaux ou tirer un véhicule à bras : belle métaphore pour ces thérapeutes qui disent « prendre en charge » des patients lourds ! On les voit suant et haletant, traînant un patient qui se laisse passivement tirer. Ce bricolage-là n’est pas très utile. Autre évolution du mot. Le projectile lancé par la catapulte n’allait pas vraiment droit, mais plutôt en zigzag ou pouvait ricocher sur le mur de la forteresse en retombant sur les assaillants qui l’avait lancé (attention au retour des suggestions directes !).

Alors, le terme est resté dans les jeux de balle (la paume) ou de boule (le billard) pour toutes celles, balles ou boules, qui zigzaguent ou ricochent contre le mur ou la paroi : elles bricolent. Le bricolage devient le coup indirect, la tromperie, la ruse. Un cheval bricole quand il passe adroitement entre les arbres et les buissons. Un chien de chasse bricoleur est un chien qui ne suit pas droit la piste mais va, rusé, en zigzag pour atteindre son objectif. Au XVIe siècle bricoler, c’est manoeuvrer quelqu’un par des moyens détournés, autrement dit lui faire des suggestions indirectes pour contourner sa résistance. Un bon thérapeute bricole comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé.

MACGYVER ET SA RHÉTORIQUE ERICKSONIENNE

MACGYVER ET SA RHÉTORIQUE ERICKSONIENNE

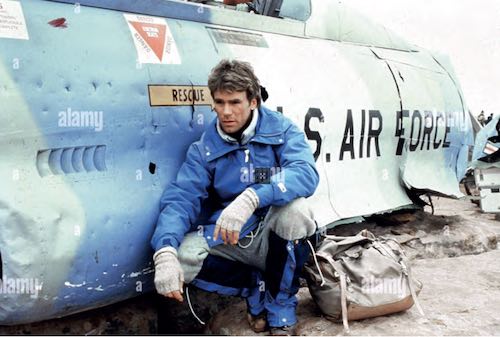

Revenons à nos oignons qui finissent de suer dans la poêle : Daubech, Gide, Erickson, Rossi, toutes ces années de bricolage avec les patients. C’était décidé. J’allais regarder MacGyver, tout MacGyver, et ce serait mon sujet de recherche de l’année. En France, les 7 saisons étaient sorties de 1987 à 1994 et j’ai visionné les 38 disques de la série, soit 139 épisodes à raison de trois par soir, soit environ deux mois d’immersion quotidienne. Angus MacGyver, le héros interprété par Richard Dean Anderson, est tantôt un agent secret, tantôt un aventurier, tantôt un humanitaire, tantôt un thérapeute, tantôt un écologiste en mission, et toujours un combattant du Mal. J’ai d’abord eu un grand coup de nostalgie de ces années 1980-1990, où tout semblait fleurer la joie de vivre et l’énergie. Les premiers téléphones portables et ordinateurs, les formes démodées des voitures, des vêtements, des coiffures. Ainsi la célèbre coupe mulet de McGyver avec les cheveux qui coulent dans la nuque, le magazine Marie Claire m’apprend qu’elle revient à la mode en 2024, qu’elle est sexy et audacieuse. McGyver est un de nos collègues. Comme nous dans nos Instituts Erickson, il est rattaché à la Fondation Phoenix, mais plus, il est employé par elle. En fait, sa Fondation Phoenix est fictive, quand la nôtre est réelle.

Pourtant, dans ses interventions thérapeutiques auprès de jeunes délinquants de quartiers pauvres, de mères esseulées, de pères rigidifiés par leurs souffrances, sa rhétorique est certes américaine, mais surtout ericksonienne. A croire que le réalisateur avait bien en tête notre Fondation Erickson de Phoenix, la bien réelle, et qu’il y avait beaucoup appris. Notre héros est un surdiplômé en physique, chimie et ingénierie. Il a énormément étudié, il est savant. Il n’en fait pas état, mais grâce à cela, il sait dénicher dans les objets du quotidien de quoi bricoler pour se sortir de situations désespérées au dernier moment. A chaque situation inédite, une solution inédite, que ce soit pour échapper aux narcotrafiquants sud-américains, aux services secrets soviétiques, aux gangs de la côte Ouest, ou même à la police toulonnaise (puisqu’un épisode se passe à Toulon), dérober des papiers secrets à un voyou, faire exploser un repère de drogue, désamorcer une bombe, libérer des gens kidnappés par des terroristes, déjouer des complots mortels, faire échouer des pollueurs industriels ou des affairistes immobiliers véreux.

MacGyver est « anti-armes » ; les armes à feu lui répugnent depuis qu’enfant, il a vu un de ses camarades en tuer un autre par accident avec un revolver volé ; il n’en utilise donc jamais, sauf pour assommer ses ennemis avec la crosse ou s’en servir comme d’une clef anglaise. Cela dit, en 139 épisodes, lui-même se fait assommer une bonne soixantaine de fois et s’en relève toujours. Il a le vertige, mais se lance d’une falaise en fermant les yeux, saute d’un avion en chute libre et se jette sur un téléphérique bloqué en hauteur pour en libérer les occupants. Avec du liquide de lave-vaisselle, du déodorant, du rimmel, un vieux désinfectant trouvé dans un hangar désaffecté, il fabrique en quelques minutes un explosif ou un engin incendiaire. Et surtout, il ne se sépare jamais de son couteau suisse qui lui sert à fabriquer toutes sortes de dispositifs ingénieux, à partir de bandes adhésives, de cordages, de ficelles, de fils électriques, de puces électroniques, de chronomètres et de réveils. Il colmate une fuite d’eau avec un chewing-gum, bouche…

NOTES

1. « Le traumatisme mental, signes, diagnostic, traitement », Satas, Bruxelles, 2021.

2. « Les chaussettes trouées », Satas, Bruxelles, 2023.

3. « Les Faux-monnayeurs », Gallimard, Paris, 1925-1977.

4. William Somerset Maugham dit quelque part (dans Mrs Craddock ?) que les ignorants se croient omniscients, qu’il est dès lors plus facile de leur faire prendre des vessies pour des lanternes sans qu’ils n’acceptent de reconnaître qu’ils se sont trompés. Les vrais savants sont pris par le vertige devant l’étendue de leur ignorance invincible, sont donc modestes, questionnent et répugnent à affirmer. Ils se reconnaissent indocti, il sont sapienter indocti, comme le disait saint Grégoire le Grand de saint Benoît au VIe siècle.

5. Dictionnaires Le Robert, Paris, 2016.

6. Ce mot, qui pose son homme quand il l’utilise, désigne la science militaire des techniques de siège de villes et forteresses. Curieusement, il est un des mots les plus difficiles de la langue française à prononcer et écrire. On entend et lit souvent : polorcétique, piolorcétique, polorciétique. Très difficile de le dire ou l’écrire bien du premier coup, et encore après, même si on l’a déjà bien dit et écrit la première fois. L’air de rien, il vous rend dyslexique.

7. « La fin d’une liaison », 10/18, Robert Laffont, Paris, 1951, p. 39.

Dr Dominique Megglé

Dr Dominique Megglé

Ancien psychiatre des Hôpitaux des Armées, puis en pratique libérale de 1997 à 2018. Cofondateur de la CFHTB, président d’honneur des Instituts Erickson de Normandie et Méditerranée de Toulon-Marseille. Conférencier et formateur, il est l’auteur de plusieurs livres de référence dans le domaine de l’hypnose et des thérapies brèves. Derniers ouvrages parus : Le traumatisme mental, signes, diagnostic, traitement (Satas, Bruxelles, 2021) et Les chaussettes trouées (Satas, Bruxelles, 2023).

Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier

Effet placebo, dialogue stratégique.

Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :

. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.

. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.

. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.

. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.

. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.

. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.

. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.

Les rubriques :

Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.

Livres en bouche

Illustrations de Caroline Berthet

- Formation Hypnose

- Publications

- Affichages : 633